El 7 de abril de 1994, el mundo fue testigo del inicio de uno de los genocidios más rápidos de la historia de la humanidad. En el transcurso de 100 días, se estima que se perdieron 800.000 vidas, con 70% a 80% de la población tutsi de Ruanda trágicamente exterminada. Para comprender el profundo impacto de esta atrocidad, es esencial explorar el contexto histórico que preparó el terreno para un acontecimiento tan devastador.

Ruanda, país enclavado en África central, ha sido durante mucho tiempo el hogar de tres grupos étnicos principales: los hutus, los tutsis y los twa. Durante siglos, estas comunidades coexistieron pacíficamente. La llegada de la población tutsi en el siglo XVI marcó el establecimiento de un pequeño reino cohesionado. En esa época, los términos "hutu" y "tutsi" eran fluidos y se referían más a la condición social o económica que a distinciones étnicas rígidas. La gente se movía entre estas identidades en función de factores como la riqueza y la ocupación.

Esta armonía se vería profundamente alterada con la llegada de la colonización europea a finales del siglo XIX.

Entre 1884 y 1919, Ruanda cayó bajo el control de las potencias coloniales alemanas y, más tarde, belgas. Los colonizadores europeos impusieron una jerarquía racial que clasificaba a la población según criterios étnicos. Los tutsis, vistos por los colonizadores como más "civilizados" o "superiores", fueron favorecidos y elevados a puestos de autoridad. Por el contrario, la mayoría hutu fue relegada a un estatus social inferior.

Las autoridades belgas afianzaron aún más estas divisiones al introducir en la década de 1930 documentos de identidad que clasificaban explícitamente a las personas como hutus, tutsis o twa. Este rígido sistema de categorización cristalizó distinciones que antes habían sido fluidas, sentando las bases del resentimiento y la desigualdad sistémica. Los paralelismos con los métodos de identificación utilizados durante la época nazi en Alemania son escalofriantes, y subrayan la naturaleza insidiosa y de largo alcance de estas políticas divisorias.

Ruanda alcanzó la independencia en 1962, pero los legados del colonialismo siguieron configurando el panorama sociopolítico de la nación. Las tensiones étnicas latían a fuego lento mientras décadas de marginación y discriminación sembraban profundas divisiones entre los grupos.

Entre 1959 y 1994, estallaron violencias esporádicas en toda Ruanda, dirigidas contra la población tutsi. Más de 100.000 tutsis perdieron la vida en este periodo, y muchos otros fueron desplazados. Las tensiones aumentaron, allanando el camino para los catastróficos acontecimientos de 1994.

El 6 de abril de 1994, un avión en el que viajaban el Presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, y el Presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue derribado sobre la capital, Kigali. Ambos líderes perecieron en el accidente, y el suceso se convirtió en el catalizador de un genocidio meticulosamente planificado.

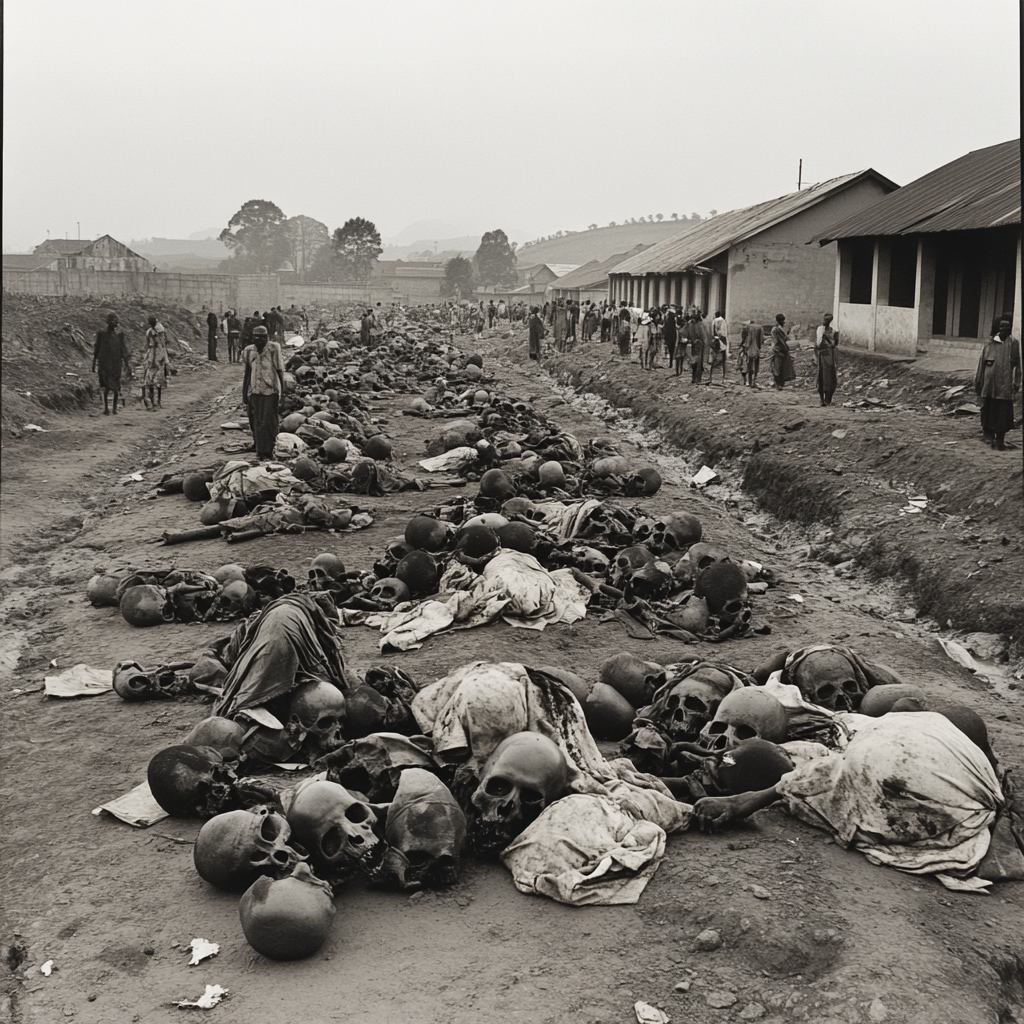

En cuestión de horas, los líderes extremistas hutus movilizaron milicias y civiles armados para llevar a cabo matanzas masivas. Los hutus moderados que se oponían a la violencia también fueron objeto de ataques. Durante 100 días, el exterminio sistemático se cobró la vida de aproximadamente 800.000 personas. Comunidades enteras fueron destruidas, dejando una cicatriz indeleble en la nación.

Tras esta tragedia, Ruanda emprendió un extraordinario viaje de recuperación y reconciliación. A pesar de las inconmensurables pérdidas, el país ha demostrado resistencia y determinación para reconstruirse.

Ruanda ha experimentado un crecimiento económico constante, impulsado por inversiones estratégicas en turismo, tecnología y agricultura. El gobierno ha dado prioridad a la educación y la sanidad, lo que ha mejorado el nivel de vida y las oportunidades de sus ciudadanos. La adopción de políticas que promueven la unidad y la reconciliación también ha desempeñado un papel crucial en la cicatrización de las profundas heridas del pasado.

El genocidio ruandés es un duro recordatorio del legado destructivo del colonialismo y de las consecuencias de la opresión sistémica. Subraya la importancia de fomentar sociedades integradoras en las que se defiendan la justicia, la igualdad y los derechos humanos.

Reflexionar sobre estos acontecimientos desde una perspectiva decolonial nos permite examinar críticamente las causas profundas de tales atrocidades. Al comprender las fuerzas históricas que dieron forma al presente, podemos trabajar para desmantelar los sistemas de división y garantizar un futuro basado en el respeto y el entendimiento mutuos.

Al conmemorar a las víctimas del genocidio ruandés, es nuestra responsabilidad colectiva educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre este oscuro capítulo de la historia. Al hacerlo, honramos la memoria de quienes perdieron la vida y reafirmamos nuestro compromiso de crear un mundo en el que estas tragedias no vuelvan a repetirse.

La historia de Ruanda es una historia de dolor, pero también de esperanza. Es un poderoso testimonio de la resistencia del espíritu humano y del potencial transformador de la unidad y la compasión.