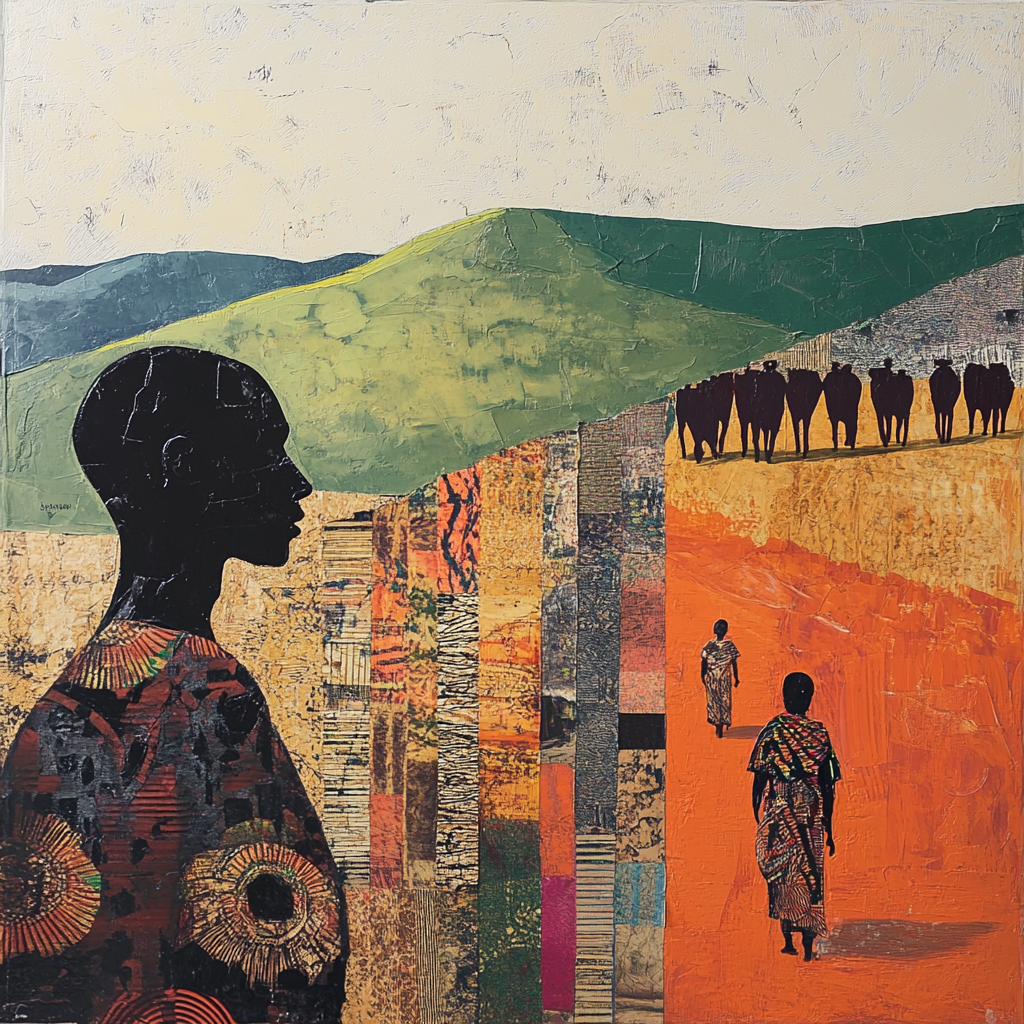

Cada línea trazada en un mapa cuenta una historia. Estas líneas reflejan identidades perdidas, formadas y a veces redescubiertas. En África, cuentan historias de geografía entrelazada con una historia compleja, fragmentada por manos extranjeras.

La Conferencia de Berlín y la lucha por África

Como se explicó en el vídeo anterior sobre la Conferencia de Berlín, las décadas de 1800 y 1900 marcaron un periodo en el que las potencias europeas buscaron el control de África. Se reunieron en Berlín en 1884-1885 y trazaron líneas en el mapa para repartirse el continente. Estas fronteras se crearon sin tener en cuenta a los pueblos o culturas que dividían, lo que tuvo consecuencias devastadoras que perduran hasta nuestros días.

Por ejemplo, el pueblo somalí

La división del pueblo somalí

Antes de la llegada de las potencias coloniales europeas, el pueblo somalí vivía como una comunidad unificada, unida por una cultura, una lengua y unas tradiciones compartidas. Sin embargo, las fronteras coloniales fragmentaron esta unidad, distribuyendo a la población somalí por Somalia, Yibuti, Kenia y Etiopía.

Fue algo más que una reorganización geográfica. Desgarró familias, redujo comunidades cohesionadas a minorías dispersas y las sometió a discriminación en sus nuevos países. Para el pueblo somalí, estas fronteras impuestas se convirtieron en un doloroso recordatorio del coste del colonialismo.

El Cuerno de África es una región profundamente afectada por estas líneas arbitrarias.

Nigeria: una unión forzada

Nigeria es otro ejemplo de los retos que plantea la delimitación colonial de fronteras. Antes de 1914, la región era un mosaico de poderosos reinos y comunidades. Sin embargo, los británicos, buscando la conveniencia administrativa, fusionaron las regiones del norte y del sur en una sola colonia.

Esta unificación situó a grupos muy diferentes -grandes como los hausa, los yoruba y los igbo, junto a más de 250 comunidades más pequeñas- dentro de un mismo marco colonial. El resultado fueron frecuentes tensiones y desacuerdos.

Uno de los desenlaces más trágicos fue la guerra de Biafra (1967-1970). Provocada por divisiones étnicas y políticas, la guerra se caracterizó por el sufrimiento generalizado. El bloqueo impuesto por el gobierno nigeriano a Biafra provocó una hambruna devastadora que se cobró la vida de millones de personas y puso de manifiesto las nefastas consecuencias de las divisiones artificiales.

Una reflexión sobre “Y si...”.”

Al reflexionar sobre estos acontecimientos históricos, a menudo surge la pregunta: ¿Y si las cosas se hubieran hecho de otra manera? ¿Y si las decisiones sobre las fronteras de África se hubieran basado en un auténtico entendimiento y respeto de sus diversas culturas y comunidades?

El Atlas Etnográfico, creado por George Peter Murdock, era una de esas herramientas que podrían haber aportado valiosos conocimientos. Cartografiaba la complejidad y la belleza de los paisajes culturales y ofrecía una vía para tomar mejores decisiones. Pero a las potencias coloniales les movía la explotación, no la empatía.

Aprender del pasado

Como dijo una vez Maya Angelou: “Hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, y cuando sabemos más, lo hacemos mejor”. Si la historia se hubiera forjado mediante el conocimiento, la comprensión y la empatía, ahora podríamos celebrar historias de unidad y coexistencia armoniosa en lugar de relatar historias de división y lucha.

Aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos forjar el futuro. Dejemos que las lecciones de la fragmentada historia de África nos recuerden la importancia de tomar decisiones con conocimiento de causa y del respeto mutuo para construir un mundo mejor. Que siempre nos esforcemos por trazar líneas que unan en lugar de dividir, honrando la riqueza y la diversidad de cada comunidad con la que nos encontremos.

Únete a la conversación

¿Qué opina de las fronteras coloniales de África? ¿Cómo podemos aprovechar estas lecciones para fomentar la comprensión y la equidad en el panorama mundial actual? Comparta sus ideas a continuación.